500以上の番組がある「Voicy」

インターネット配信による音声放送に、新聞社や出版社の注目が集まっている。音声プラットフォームを運営するVoicy(ボイシー)によると、「Voicy」で聴ける新聞社や出版社などメディアの音声放送は、この1年間で約2.7倍に増えている。また、「Voicy」の月間利用者数自体も、今年3月時点で250万MAU(Monthly Active Users)を超え、この3カ月で2.5倍に増えた。メディア側からのアプローチも増えているというVoicyに、メディアが音声放送を始めるメリットとともに、その将来性などについて聞いた。

【増田朋】

新聞社・出版社に合わせた番組づくりを

音声プラットフォーム「Voicy」で配信

日本発の音声プラットフォーム「Voicy」には現在、500以上の番組が開設されている。ビジネスのプロや芸能人などによる「声のブログ」や、マスメディアの記事が声で聴ける「メディアチャンネル」、企業が発信する「社外報(オウンドメディア)」など、多彩なコンテンツが集まっている。運営は広告モデルと課金モデルがある。

パーソナリティは審査制をとっており、審査の通過率は1%前後と厳しい。それによって、優良な番組のみが配信される仕組み。また、音声を人工的に作り出す音声合成ではなく、それぞれの番組が「生」の声で配信され、聴く人に“温かみ”が伝わってくるのも大きな特徴のひとつだ。

メディアによる音声放送は、毎日新聞社やスポーツニッポン新聞社が早くから番組を開設。日本経済新聞社も19年に「ながら日経」や「ヤング日経」といった番組を始めた。

そして、この1年で沖縄タイムス社や中国新聞社などの地方紙、ダイヤモンド社や日経BP、フォレスト出版、KADOKAWAなどの出版社、テレビ東京やウェブメディアなどが相次いで始め、今年4月現在で1年前の約2.7倍、27チャンネルまで増えている。

月間利用者数が250万MAUに

ここにきて、なぜ番組を開設するメディアが増えてきているのか。Voicyは、この1~2年でユーザー側の「聴く」ための道具などが整ってきた外的な要因と、これまで試験運用的な側面が大きかったメディア側も、音声コンテンツづくりにしっかりと取り組めば、新たなユーザーの獲得やエンゲージメントの強化につながることが分かってきたことの二つを挙げる。

Voicyは4月12日、「『Voicy』の月間利用者数が250万MAUを突破。21年からの3カ月で2.5倍に」なったことを発表した。それによると、20年末では約100万MAUだったが、21年に入って以降、音声放送への注目度が急速に高まったという。

近年、スマートスピーカーやワイヤレスイヤホンといったガジェットが増え、インターネット配信の音声コンテンツを、誰もが気軽に聴ける状況が整ってきた。そこに、今年1月に上陸した音声SNS「Clubhouse(クラブハウス)」の爆発的な流行が乗っかった。

これらの要因が、多彩な音声放送を展開している「Voicy」の利用者増に拍車をかけたと見ている。実際、「Voicy」パーソナリティへの応募数も急増しているといい、自ら音声配信をすることへの興味や関心も高まりつつあるという。

「ながら日経」はフォロワー10万人に

一方、音声放送をするメディア側も、そういった流れを受けて手応えを感じているようだ。例えば、日本経済新聞社は19年1月にVoicyと業務提携し、同年7月に「ながら日経」、8月に「ヤング日経」の放送を開始。この4月、「ながら日経」のフォロワーが、メディアによる音声放送で初めて10万人を超えた。

新聞社や出版社は従来、紙やデジタルで文字・画像を中心とした「目からの情報取得」がメインだったが、そこに音声による「耳からの情報取得」も加わった形だ。Voicyでは、「フォロワーの拡大に伴い、若年層やビジネスパーソンなど新たなユーザーの獲得、エンゲージメントの強化にも効果が出ている」としている。

今年に入り、ユーザー側の音声放送への興味・関心がより可視化されるとともに、メディアからVoicyへの問い合わせも増えているという。

ただ、「音声コンテンツをしっかりと作り、配信し続けるのは、けっこう難しいということを認識してもらいたい」と指摘する。「だからこそ私たちも、少しでも音声放送に興味のあるメディアの方々と、一緒に考えながら取り組みを進めたい」と呼びかける。

Voicy 音声放送をトータルプロデュース

「Voice Contents Studio」も新設

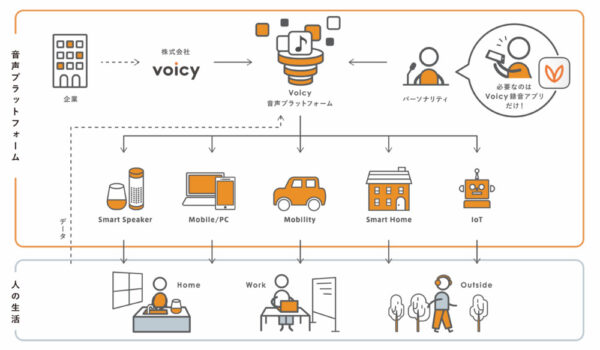

音声プラットフォームを運営するVoicy の事業マップ(抜粋)

Voicyの広報・PRを担当する堤強一氏は、「音声放送は、聴いてもらわなければ面白さが伝わらないという難しさもある。(メディア側が)音声コンテンツをしっかりと作ると決めて取り組まなければ、逆にマイナスプロモーションになってしまいかねない」と説明する。

そのためVoicy側も、これまでの経験から、好まれる音声コンテンツやユーザーの利用動向などの知見を集めて、番組づくりに生かす取り組みを進めている。今年4月、音声コンテンツのプロデュース組織「Voice Contents Studio」を新たに設立したのも、そういったことが背景にある。

「Voice Contents Studio」は、企業によるインターネット配信に特化した音声コンテンツを、トータルプロデュースする組織。音声コンテンツに興味を持った企業やブランドと一緒にコンテンツを作り、さまざまなサービスやIoTデバイスに配信。聴取データを細かに分析し、音声コンテンツをより聞いてもらえるものに改善するためのサポートをする。

メディア開設プロジェクトの責任者である眞嶋伸明氏は、新聞社や出版社が音声放送を始めたい場合、「Voice Contents Studio」のようにトータルでプロデュースする形と、自社の社員らが記事コンテンツを読み上げて番組を配信する形の二通りがあると提案する。

「Voice Contents Studio」の設立は、毎日新聞社やスポーツニッポン新聞社との取り組みなどで培った経験が生かされている。日本経済新聞社、中国新聞社ともこの枠組みで、音声コンテンツづくりをしてきたという。

一方、沖縄タイムス社の番組「サクッと沖縄」は、同社の編集や営業部門の社員らが、自分たちで作った記事コンテンツを読み上げ、音声放送を配信している。「どちらの配信でもアドバイスできるし、ノウハウもある。企業・メディアそれぞれに適した音声コンテンツを、協力して作っていける」のが、Voicyの強みだ。

「Voice Contents Studio」のイメージ

紙、デジタル、音声でメディアの市場を形成

新聞社が音声放送への参入を考える理由について、眞嶋氏は「インターネット上では、ニュースの作り手である新聞社側よりも、キュレーションメディア側が儲かる仕組みになってしまっている。それは記事コンテンツの二次利用の問題だろう。しかし、音声は二次利用ができないため、新聞社のDX担当者は今、そこに可能性を見出していただいているのでは」と見ている。

また、「今はまだマーケットサイズが大きくないので、インターネット広告の黎明期と同じような状況かもしれない。しかし、少子高齢化の中で、ユーザーの大幅な増加、音声の課金モデルも成立しえる」と、新聞社が早い段階から音声放送を始めるメリットも指摘。「将来的には、紙面・デジタル版・音声放送の三つで(新聞業界の)市場が動いていくのではないか。その良い循環を作りたい」とも考えている。

出版メディアも音声放送に向く

さらに、雑誌などを発行する出版社にも、音声放送への取り組みを勧める。

「例えば、ターゲットメディアである雑誌は紙やデジタル版を発行し、SNSを使ったプロモーションをしているが、その次がない状況。出版メディアがやるなら、動画よりも音声の方が相性がいい」という。

ただ、「ポットキャストや他のSNSなどと同じような運用をしてしまうと、継続性もなく、リスナーもつかず撤退となりえる」と、やはり多くの知見などを持つプラットフォームの利用をうながす。

デジタル音声広告の市場規模は、25年には420億円になると推計されている(デジタルインファクト調べ)。

また、米ニューヨーク・タイムズ紙が新聞、デジタル、音声を組み合わせたタイアップのメニューを始めている事例などもあって、音声配信のマーケットはさらに拡大すると展望している。

眞嶋氏は「(音声配信の拡大は)ウェアラブルデバイスの普及にもよってくるだろう。ハードがそろっても、ソフトであるコンテンツが全然足りていないのは、よくあること。ハード面の進展に追いつけ追いこせで、コンテンツ作りや音声放送の経験や知見を貯めておくことが、より重要になってくる」と見通している。