ハニワや土偶ブームはなぜ起こったか、どのように描かれてきたか。その背景に迫る展覧会「ハニワと土偶の近代」(毎日新聞社など主催)が10月1日から、東京・千代田区の東京国立近代美術館で始まった。会期は12月22日まで。

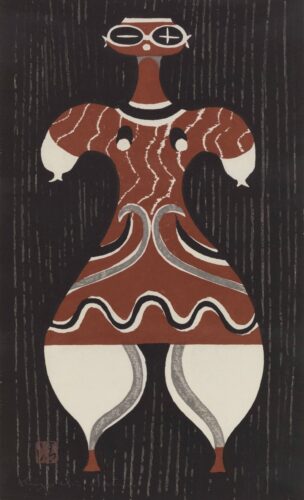

「ハニワと土偶の近代」展に出品される斎藤清「土偶(B)」(1958年、やないづ町立斎藤清美術館所蔵)©Hisako Watanabe

ハニワや土偶・土器などの出土遺物は、近代以降、美術や文学をはじめ、さまざまな分野で文化現象を巻き起こしてきた。なぜ出土遺物は一時期に集中して注目を浴びたのか。展覧会では、明治時代から現代の美術作品を展示し、ハニワ・土偶ブームの裏側を探る。

1950年代にハニワや土偶を木版画で描いて人気となった斎藤清の「土偶(B)」をはじめ、ハニワに魅せられたイサム・ノグチや縄文土器を「再発見」した岡本太郎らの作品、ハニワや土偶がキャラクターとして登場する漫画なども紹介する。

戦時中にハニワがどのような存在であったのかなど、楽しいだけではない側面も学べる内容となっている。また、NHKで1983年から89年にかけて放送された教育番組「お~い!はに丸」に登場したハニワの王子「はに丸」も展示されている。

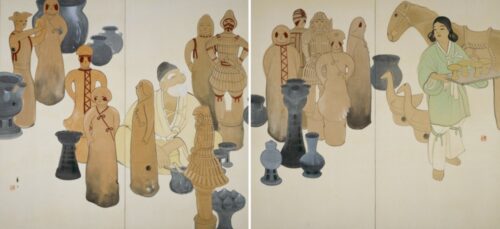

都路華香「埴輪」1916年 京都国立近代美術館蔵