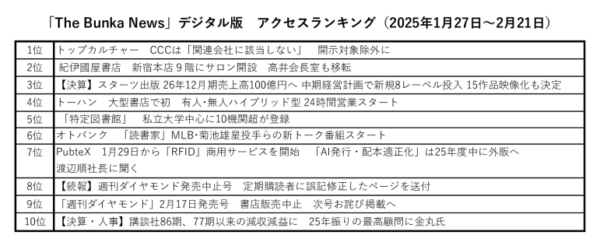

文化通信社はこのほど、「The Bunka News」デジタル版で月間アクセス数の多かった記事を集計した。集計期間は2025年1月21日~2月21日。最も読まれたのは「トップカルチャー CCCは「関連会社に該当しない」 開示対象除外に」(2月13日配信)だった。

1位のトップカルチャーは、主要株主のカルチュア・コンビニエンス・クラブ(CCC)が同社の関連会社に該当しないことを発表。開示資料によると、トップカルチャーはCCCの「その他関係会社であるカルチュア・エクスペリエンス株式会社との間で、FC契約に基づくロイヤリティーの支払い等の取引」がある。

トップカルチャーが24年10月期決算期に株主を調査したところ、関連会社の該当する条件の一つである保有株式20%を下回っていた。23年にトーハンが第三者割当増資を引き受け筆頭株主になったことにより株式保有割合が希薄化したことによるものとみられる。これにより「その他の関係会社」に該当しなくなり、CCCはトップカルチャーの開示対象ではなくなる。ただ、CCC広報担当によると例年6月の決算開示は引き続き行うという。

5位「「特定図書館」 私立大学中心に10機関超が登録」(1月21日配信)は、図書館資料の一部を遠隔地の利用者等にメール送信できる図書館等公衆送信補償金制度に対応する「特定図書館」の登録情報を伝えた。

特定図書館に登録したのは、東京工科大学メディアセンター(図書館)、慶応義塾大学三田メディアセンター、同大学日吉メディアセンター、同大学湘南深沢メディアセンター、同大学薬学メディアセンター、同大学理工学メディアセンター・松下記念理工学図書館、同大学信濃町メディアセンター・北里記念医学図書館、国立国会図書館、国会図書館西館、国立国会図書館国際子ども図書館、法律書デジタル図書館の11機関(2月13日時点)。

同20日には国立国会図書館が正式にサービスを開始することを発表。同25日時点ではその他特定図書館がサービスを開始したアナウンスはない。今後図書館等公衆送信補償金管理協会(SARLIB・サーリブ)は利用に応じた補償金の分配方法等を決める分配委員会を設立する。なお、登録した一部機関については、特定図書館の資格を満たすか否かを日本図書館協会が確認している。

8位「【続報】週刊ダイヤモンド発売中止号 定期購読者に誤記修正したページを送付」(2月18日配信)、9位「「週刊ダイヤモンド」2月17日発売号 書店販売中止 次号お詫び掲載へ」(2月17日配信)は、週刊ダイヤモンドが特集「フジテレビ自壊 メディア・広告連鎖危機」の誤記により書店販売を取りやめたことを報じた。

2月15日に毎日新聞が特報した。既に一部の定期購読者には誤記が含まれた同号が14日金曜に届いていた。同号は取次会社に搬入されず、ある取次会社は取引書店に「送品中止のお詫び」をメールで通知した。ダイヤモンド社は、翌週の2月25日発売号に浅島亮子編集長名で1頁をつかってお詫びを掲載。同号末尾の編集後記でも「創刊111年の歴史に泥を塗る事態を招いてしまったことを、責任者として猛省」と記した。

10位「【決算・人事】講談社86期、77期以来の減収減益に 25年振りの最高顧問に金丸氏」(2月21日配信)は、集計末日の配信ながらもアクセスが多かった。9期ぶりの「減収減益」が注目されたようだ。

ただ、好調のライツビジネスは国内18.8%増、海外14.5%増の二桁増を達成した。講談社は前々期の84期から収益認識に関する会計基準で処理しているため、出資したアニメ製作委員会で得られる収益は見かけ上は少なくなる。前期比で売上金額は10億円程度の微減ゆえ、この伸張率を考慮すると管理会計上は「増収」だったとしても不思議ではない。近年の大手出版社の稼ぎ方が従来の紙中心から大きくシフトしているなかで、単純に前年との数字の増減を比べるだけではその実態を見損なうことが多いにありえる。