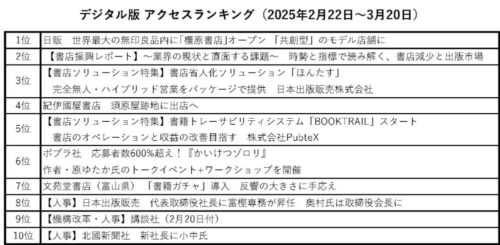

文化通信社はこのほど、2025年3月の「The Bunka News」デジタル版で月間アクセス数の多かった記事を集計した(集計期間は2月22日~3月21日)。最も読まれたのは「日販 世界最大の無印良品内に『橿原書店』オープン 『共創型』のモデル店舗に」(3月3日配信)だった。

橿原書店は、日本出版販売(日販)の直営店で、ブック&カフェスタイルを採用。無印良品サイドが運営するカフェスペースは60席以上を設置した。児童書を中心に雑誌、コミック、各ジャンルの話題書約10万冊を揃えた。

無印良品を展開する良品計画は2015年から「MUJI BOOKS」として書籍を取り扱ってきたが、同書店では同レーベルでは扱ってこなかった雑誌やコミックも展開する。日販グループホールディングス・富樫建社長は取材に「地域の人に日常使いしてもらえるしっかりした本屋」「橿原書店からコミュニティセンターのモデルを作り、全国にこの価値を広げていきたい」と語った。

3月1日の開店から2週間をみると、店頭商品、ジャンルの動きは児童書が全体の20%、次いでコミックが12%という構成。児童書は日販が展開する年齢別絵本陳列企画「いくつのえほん」と、無印良品の木育スペース「OPEN MUJI」のシナジーで好調に推移し、本以外では地域に根ざす商材が好調で全体の10%。地元の名産店から仕入れた埴輪や吉野杉で作られた玩具、奈良をモチーフにした文具雑貨が好調だという。

日販は「老若男女、多世代に来店いただいているが、その中でも特にファミリーでの来店が目立っている。30-40代の子育て世代や女性に、児童書を中心に本を購買いただいている。また、地域に根ざす企画やMDがシンボルとなり、お客様に親しみを持って接していただいている。オープン前には、児童書を無印良品店内の中心にある木育スペース『OPEN MUJI』に展開したことで、『図書館化』『汚破損』を懸念していた。また、Book&Cafe機能として、無印良品の飲食と試読をセットにし、店内各所で飲食しながら試読できるスペースを設けたことで、『汚破損』『漫画喫茶化』も懸念していたが、どのスペースも、しっかり棚の品質を維持しながら実売に結びつけられているのは、良い意味で想定と違う点だった」と回答した。

3月は本紙が18日付紙面に特集した【書店ソリューション特集】のランクインが目立った。2位「【書店振興レポート】~業界の現状と直面する課題~ 時勢と指標で読み解く、書店減少と出版市場」(3月18日配信)では、1995年以降の出版市場の書店数推移、書籍・雑誌の販売動向や移り変わり、その他出版に限らずネット・メディア・時事トピックスの主な出来事とともに一覧にまとめた。特に「坪あり店舗数」がすでに8051(24年)にまで落ち込んでいることは、業界人にとって危機感を覚える数字であろう。

5位「【書店ソリューション特集】書籍トレーサビリティシステム『BOOKTRAIL』スタート 書店のオペレーションと収益の改善目指す 株式会社PubteX」(3月18日配信)は、大手出版社を中心に進んでいるRFIDタグの進捗を出版社と書店それぞれの運用について詳報した。

店頭での防犯効果として、有隣堂伊勢佐木町本店(パイロット店)では、棚卸で「1フロア3万冊強の在庫を2人が20分で読み取れる」など、具体的な成果が上がっている。実際に運用していくなかで、「既刊についてもタグ装着を」(アニメイト大宮店)、「早期から顕著な盗難抑制効果」「書店員の心理的負担が大きく軽減される」(ブックファースト新宿)といった書店からの要望や好意的な評価も聞こえている。

25年4月以降の役員人事記事では、8位「【人事】日本出版販売 代表取締役社長に富樫専務が昇任 奥村氏は取締役会長に」(2月21日配信)がよく読まれた。

24年4月から日販グループホールディングスの代表取締役社長グループCOOを務めていた富樫氏が、傘下の事業会社である日本出版販売の社長も兼任することになった。日販によると、持ち株会社と事業会社の代表を兼任するのは平林彰氏以来となる。